В России до 38% людей страдают от аллергии. И с каждым годом таких пациентов становится все больше. Чтобы вести привычный образ жизни, они вынуждены принимать антигистаминные. Но какие таблетки от аллергии выбрать? Разбираемся вместе.

Как действуют лекарства от аллергии?

При первом контакте с аллергеном организм вырабатывает антитела. Они связываются с базофилами (клетки крови) и тучными клетками (располагаются в коже, слизистых, дыхательных путях, ЖКТ, костном мозге), сохраняя информацию об аллергене.

При повторном контакте специальные рецепторы на поверхности базофилов и тучных клеток активируются. Иммунная система запускает реакцию, что приводит к выбросу большого количества гистамина в кровь. Так развиваются аллергические реакции.

Чтобы уменьшить симптомы, используют антигистаминные препараты. На профессиональном сленге их называют блокаторы H1-гистаминовых рецепторов. Они блокируют рецепторы к гистамину, благодаря чему человек чувствует облегчение: снижаются зуд, насморк, слезотечение и другие проявления аллергии.

Чем отличаются антигистаминные?

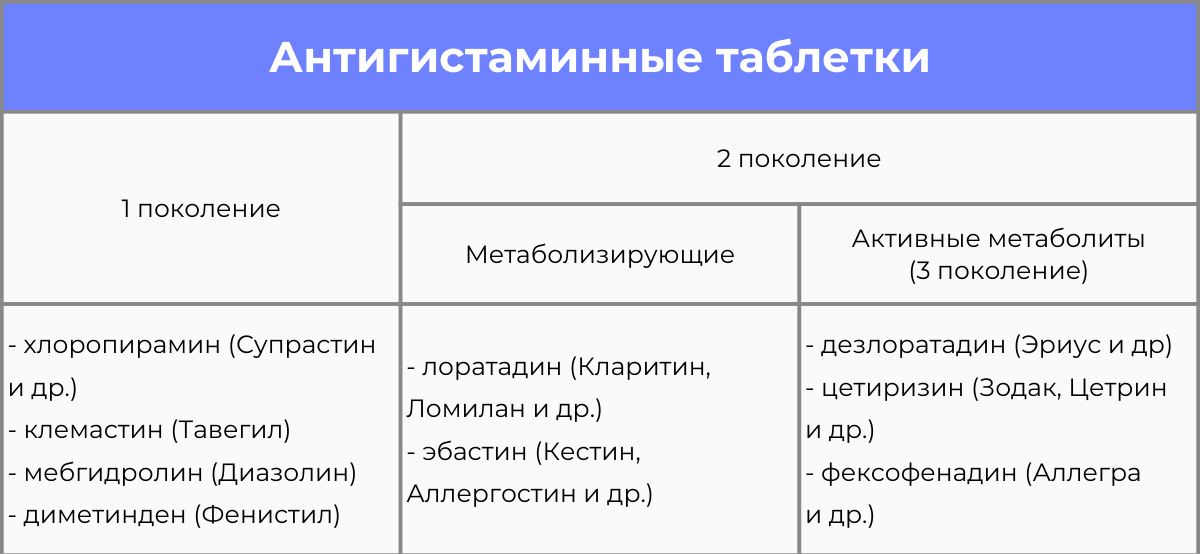

Впервые лекарства от аллергии начали исследовать в 30-х годах прошлого века. Через несколько лет появились первые таблетки от аллергии. Это было первое поколение препаратов, которому были рады аллергии. Но, к сожалению, пациенты столкнулись с побочными эффектами. Исследования продолжились, и после 1980-х годов появилось второе поколение, а позже – их активные метаболиты, или условное «третье поколение». На самом деле, это все то же второе поколение, но с улучшенными свойствами.

Антигистаминные первого поколения

Особенности:

- Начинают действовать через 15 минут.

- Часто вызывают сонливость, заторможенность, сухость во рту, тахикардию, повышение вязкости мокроты.

- Могут взаимодействовать с другими лекарствами.

- Следует с осторожностью применять при глаукоме, заболеваниях сердца и сосудов, гиперплазии предстательный железы.

- Имеют кратковременный эффект (4-6 часов), поэтому требуется многократный прием.

- Риск снижения эффективности (тахифилаксия), поэтому препарат нужно менять каждые 7-10 дней.

Антигистаминные второго поколения

Особенности:

- Начинают действовать через 30-60 минут.

- Не воздействуют на центральную нервную систему, поэтому не имеют седативного эффекта и редко вызывают сонливость.

- Сохраняют активность в организме до 24-48 часов, что обеспечивает круглосуточную защиту от симптомов (прием 1 раз в день).

- Минимум побочек: редко – головная боль или сухость слизистых.

- Не вызывают привыкания (нет тахифилаксии).

- Низкий риск взаимодействия с другими медикаментами.

- Активные метаболиты лишены кардиотоксичности.

Как выбрать лекарство от аллергии?

В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину аллергии. На основе результатов диагностики специалист подберет терапию.

Антигистаминные первого поколения обычно используют в экстренных случаях, когда требуется быстрая помощь: при отеке Квинке или сильном зуде. Например, гель Фенистил быстро снимает неприятные ощущения после укуса комаров. Однако они не подходят для длительной терапии из-за риска снижения эффективности (тахифилаксия) и выраженного седативного эффекта, который возникает у 40-80% пациентов.

Для длительного применения, включая педиатрию, больше подходят препараты второго поколения. Особенно это касается активных метаболитов, таких как дезлоратадин (сироп и раствор «Эриус», таблетки «Дезал», «Дезлоратадин» и др.). Почему их рекомендуют врачи:

- Активные метаболиты позволяет вести привычный образ жизни: водить машину, учиться, работать, не испытывая сонливости.

- Большинство антигистаминных второго поколения разрешены с 4 лет, но, например раствор «Эриус» (дезлоратадин), можно применять уже с 6 месяцев.

- Для пожилых людей (старше 65 лет) также рекомендованы активные метаболиты, так как они лишены кардиотоксичности и безопасны при сердечно-сосудистых заболеваниях.

- В отличие от метаболизирующих препаратов, их активные метаболиты не требуют трансформации в печени, поэтому могут назначаться при патологиях печени.

Вывод

Антигистаминные препараты делятся на два поколения: первые – для экстренной помощи, вторые – для длительной терапии. Второе поколение в свою очередь разделяют на «метаболизирующие» препараты и их улучшенные версии – активные метаболиты. Так, в ходе исследований дезлоратадин по сравнению с лоратадином оказался в 2,5-4 раза более эффективным. Кроме того, он обладает высоким профилем безопасности: его побочные эффекты сопоставимы с плацебо.

Источники:

1. Сайгитов Р. Т. Дезлоратадин в лечении аллергического ринита: результаты рандомизированных, плацебоконтролируемых исследований //Вопросы современной педиатрии. – 2008. – Т. 7. – №. 1. – С. 82-91.

2. Караулов А. В. Антигистаминные препараты в лечении аллергических заболеваний у детей: фокус на дезлоратадин при аллергическом рините //Фарматека. – 2012. – №. S3. – С. 64-67.

3. Жерносек В. Ф. Дезлоратадин (Лордес®) как один из препаратов выбора в контроле симптомов аллергических заболеваний детей //Медицинские новости. – 2016. – №. 10 (265). – С. 29-34.

4. Татаурщикова Н. С. Дезлоратадин-современное эффективное средство лечения аллергического ринита //Фарматека. – 2013. – Т. 10. – С. 66-68.

5. Ильина Н. И., Павлова К. С. Антигистаминные, противовоспалительные и противоаллергические свойства дезлоратадина //Consilium medicum. – 2015. – Т. 17. – №. 3. – С. 79-83.

6. Ильина Н. И., Павлова К. С. Опыт применения лордестина (дезлоратадин) у пациентов с сезонным аллергическим ринитом //Российский аллергологический журнал. – 2012. – №. 1. – С. 79-83.

7. Карева Е. Н. Выбор антигистаминного препарата: взгляд фармаколога //Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2016. – Т. 24. – №. 12. – С. 811-816.

Все материалы на сайте носят информационный характер и не могут заменить консультацию врача